Wenn Objekte Geschichte zeigen

Kuratorin des Jüdischen Museum schildert per Live-Videostream die Hintergründe von Exponaten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung um BotTalk anzuzeigen

Unter Umständen sammelt BotTalk personenbezogene Daten für eigene Zwecke und verarbeitet diese in einem Land mit nach EU-Standards nicht ausreichenden Datenschutzniveau.

Durch Klick auf "Akzeptieren" geben Sie Ihre Einwilligung für die Datenübermittlung, die Sie jederzeit über Cookie-Einstellungen widerrufen können.

AkzeptierenMehr Informationen

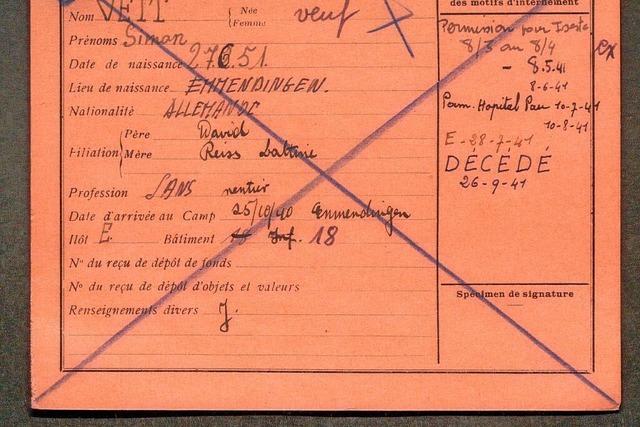

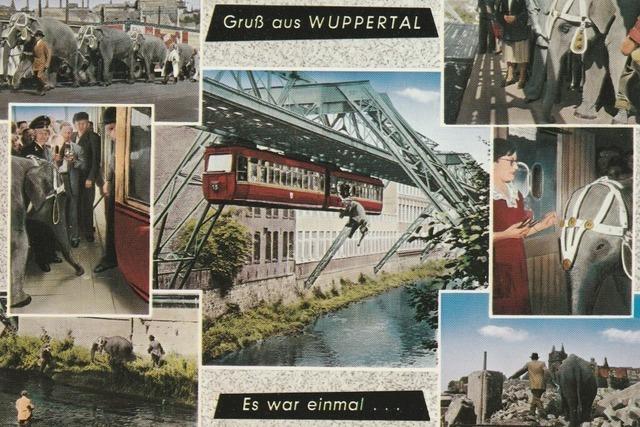

. "Museumsobjekte erzählen die Geschichte der jüdischen Gemeinde Emmendingen", so war ein rund einstündiger Vortrag von Monika Rachel Raija Miklis, Kuratorin des jüdischen Museum Emmendingen und Schriftführerin des Vereins Jüdische Geschichte und Kultur Emmendingen überschrieben, den sie via Zoom hielt. Zugeschaltet waren 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter auch Zuschauer aus Israel und den USA.

Monika Rachel Raija Miklis versteht es, anhand ausgesuchten Bildmaterials den Vortrag auch über das Medium Zoom lebendig zu halten, um, wie sie sagt, "die Objekte des jüdischen Museums nach Hause zu bringen". Coronabedingt ist auch das Jüdische Museum bereits seit März vergangenen Jahres geschlossen. Auch die Feierlichkeiten zum ...