Reportage

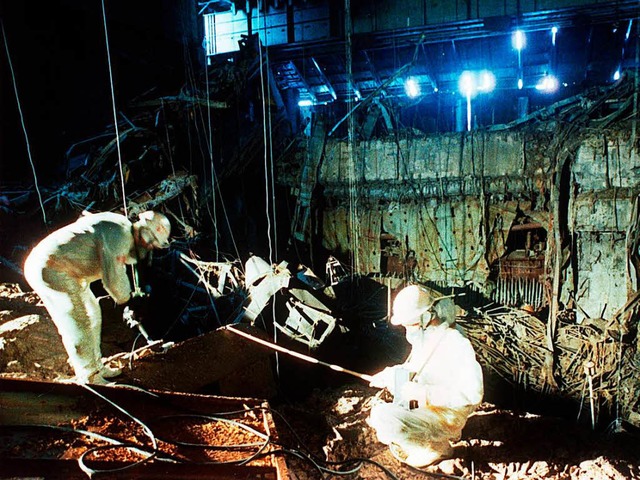

Ein Besuch im Sperrgebiet bei Tschernobyl

In der Tschernobyl-Zone im Grenzland zwischen Belarus und der Ukraine gibt es Dörfer, die dem Erdboden gleichgemacht wurden. Menschen, die dort heute leben, haben nichts mehr zu verlieren.

Sa, 22. Apr 2017, 0:14 Uhr

Ausland

Wir benötigen Ihre Zustimmung um BotTalk anzuzeigen

Unter Umständen sammelt BotTalk personenbezogene Daten für eigene Zwecke und verarbeitet diese in einem Land mit nach EU-Standards nicht ausreichenden Datenschutzniveau.

Durch Klick auf "Akzeptieren" geben Sie Ihre Einwilligung für die Datenübermittlung, die Sie jederzeit über Cookie-Einstellungen widerrufen können.

AkzeptierenMehr Informationen

Doch der Zugang ist versperrt, mit einem Schlagbaum, an dem sich drei Soldaten postiert haben. Einer pflanzt sich neben dem Auto auf, klopft an die Scheibe und raunzt dann durch das geöffnete Fenster: "Grenzschutzgebiet! Einfahrt nur mit Sondererlaubnis!"

Denn dieser Schlagbaum wurde nicht errichtet, um Menschen vor den Gefahren der Radioaktivität zu schützen. Sondern das Land – vor Menschen, die die grüne Grenze mit zweifelhaften Motiven überschreiten könnten: Russische Truppen. Ukrainische Unruhestifter. Schmuggler.

Vor ein paar Jahren warnte hier an der Straße, die von der Kleinstadt Naroulja zu den entsiedelten Dörfern führt, nur ein Schild, dass man sich im Grenzschutzgebiet befinde, einem 15 Kilometer ...