Neue Bundesregierung

Freiburger Politologe: "Die neue Regierung ist nicht das letzte Aufgebot der Demokratie"

Der Freiburger Politikexperte Michael Wehner warnt davor, die designierte schwarz-rote Koalition als letzte Chance für die Demokratie darzustellen. Auch frühere Regierungen standen vor großen Fragen.

So, 4. Mai 2025, 10:00 Uhr

Freiburg

Wir benötigen Ihre Zustimmung um BotTalk anzuzeigen

Unter Umständen sammelt BotTalk personenbezogene Daten für eigene Zwecke und verarbeitet diese in einem Land mit nach EU-Standards nicht ausreichenden Datenschutzniveau.

Durch Klick auf "Akzeptieren" geben Sie Ihre Einwilligung für die Datenübermittlung, die Sie jederzeit über Cookie-Einstellungen widerrufen können.

AkzeptierenMehr Informationen

BZ: Herr Wehner, kurz vor der Wahl des neuen Kanzlers ist die AfD in Umfragen erstmals bundesweit zur stärksten Kraft geworden. Ist Friedrich Merz, ist Schwarz-Rot zum Erfolg verdammt, um einen Rechtsruck in Deutschland zu verhindern?

Prinzipiell ist jede Regierung dazu verdammt, zu liefern. Die neue muss dem selbst gewählten Titel ihres Koalitionsvertrags gerecht werden; also "Verantwortung für Deutschland" übernehmen. Das tut sie am besten mit guter, ruhiger Sacharbeit.

BZ: Dieser Koalitionsvertrag verströmt nicht gerade Aufbruchsstimmung.

Ein Koalitionsvertrag ist zwar ein wichtiger Orientierungsrahmen für die Arbeit einer Bundesregierung. Im Laufe einer Legislaturperiode gibt es aber erfahrungsgemäß so viele innen- und außenpolitische Unwägbarkeiten, auf die die Regierung angemessen reagieren muss, dass man heute nicht auf Basis des Koalitionsvertrags vorauszusagen versuchen sollte, wie die Leistung der neuen Regierung aussehen wird.

"Merz‘ Rhetorik war mindestens eine Nummer zu groß."Michael Wehner

BZ: Der designierte Kanzler Friedrich Merz hat vor der Wahl vollmundig eine Politikwende bei Wirtschaft und Migration angekündigt. War das klug?

Nein, der Höhenflug der AfD in den Umfragen zeigt, dass der Koalitionsvertrag offenkundig viele Menschen enttäuscht, die Merz in Erwartung einer solchen Politikwende gewählt haben. Merz‘ Rhetorik war mindestens eine Nummer zu groß – und auch unnötig.

BZ: Stand eine Bundesregierung jemals vor größeren außenpolitischen Herausforderungen als die nächste?

Es wird gern vergessen, dass es große Herausforderungen auch früher schon gab. Denken Sie an die Anfänge der Bundesrepublik mit der Frage der Wiederbewaffnung und der Westbindung, oder denken Sie an die damals sehr umstrittene Ost- und Entspannungspolitik Willy Brandts in den 1970er-Jahren, an die Aufrüstungsfragen unter Helmut Schmidt, an die Gestaltung der Deutschen Wiedervereinigung unter Helmut Kohl, an die Finanz- und die Euro-Schuldenkrise sowie die Migrationsfrage unter Angela Merkel bis hin zur Bewältigung der Corona-Krise und schließlich die Reaktion auf den Überfall Russlands auf die ganze Ukraine samt Energiepreiskrise in der Amtszeit von Olaf Scholz. Jetzt sind die Europäer aufgerufen, in einer turbulenten Zeit, in der Peking, Moskau und Washington die Leistungsfähigkeit der Demokratie grundsätzlich infrage stellen, zu beweisen, dass unsere Bereitschaft zu Verhandlungen und zum Kompromiss Frieden und Wohlstand am besten sichern können. Das ist keine einfache Aufgabe. Aber wir sollten die jetzige Lage auch nicht überdramatisieren. Große Herausforderungen und die Notwendigkeit, Richtungsentscheidungen zu treffen, gab es immer schon.

BZ: Auch innenpolitisch?

Ja. Viele sprechen von einer Krise der Demokratie, manche gar von einem Entscheidungskampf um diese. Das halte ich für deutlich überzogen. Die Demokratie steht nicht am Abgrund; die neue Regierung ist nicht das letzte Aufgebot der Demokratie. Es gibt insofern keine Krise der Demokratie, weil die Institutionen funktionieren und mehr als 70 Prozent der Wählerinnen und Wähler zuletzt die politische Mitte gewählt haben. Wir sollten – bei allen Defiziten und Problemen – die Kirche im Dorf lassen. Und damit nicht jenen auf den Leim gehen, die ein Interesse daran haben, dass nur noch über eine angeblich hochpolarisierte Gesellschaft gesprochen wird. Denn daraus wollen diese Kreise ihren Vorteil ziehen.

BZ: Im Wahlkampf haben wir, betrieben durch Merz, eine außergewöhnliche Polarisierung innerhalb des demokratischen Lagers erlebt in der Migrationspolitik – auch zwischen den neuen Koalitionspartnern Union und SPD. Wie finden diese nun wieder zusammen?

Indem sie mit solider Regierungsarbeit darlegen, dass der Kompromiss die bessere Alternative ist als die Eskalation. In den Koalitionsverhandlungen mussten ja beide bereits schmerzhafte Kompromisse eingehen, was zu gewissem Unmut an den Parteibasen geführt hat. Wobei die SPD insgesamt in der besseren Verhandlungsposition war.

BZ: Woran zeigt sich das?

Die SPD hat Merz in der Frage der neuen Schulden zu einer 180-Grad-Wende gebracht und eine stark sozialpolitische Agenda durchgesetzt, etwa bei der Rente. Merz musste sich bewegen, er hatte keine vernünftige Alternative als Koalitionspartner.

"Aus der Ampel-Zeit sollte Schwarz-Rot lernen, nicht alles Verabredete gleich wieder zum eigenen Vorteil öffentlich infrage zu stellen."Michael Wehner

BZ: Die Ampel-Regierung ist im Dauerstreit versunken. Nun gibt es zwischen Union und SPD unterschiedliche Auslegungen darüber, was der Koalitionsvertrag zur Mütterrente und zum Mindestlohn sagt. Schon neigen Journalisten dazu, daraus einen großen Streit zu machen. Sind sie mit schuld daran, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger genervt von der Politik abwenden?

Sicher sind Journalisten Teil unserer Erregungsgesellschaft. Konflikte haben in der medialen Öffentlichkeit einen höheren Stellenwert als in der Realität. Auf der anderen Seite sind es Politiker selbst, die bewusst Sprüche raushauen, um ihre Klientel zu bedienen. Wenn die SPD ankündigt, die Erhöhung des Mindestlohns notfalls per Gesetz durchzudrücken, mag das die Zustimmung beim parteiinternen Mitgliederentscheid erhöhen. Praktisch stellt sich aber die Frage: Wer würde da im Bundestag zustimmen? Die Grünen und die Linke vielleicht, aber das ergibt keine Mehrheit. Nüchtern bleibt auch festzuhalten: Die neue Regierung hat alles unter Finanzierungsvorbehalt gestellt. Also wird noch viel gerungen werden müssen über einzelne Entscheidungen. Das ist Teil des demokratischen Prozesses und normal. Aus der Ampel-Zeit sollte Schwarz-Rot lernen, nicht alles Verabredete gleich wieder zum eigenen Vorteil öffentlich infrage zu stellen. Dauerstreit schadet allen Beteiligten.

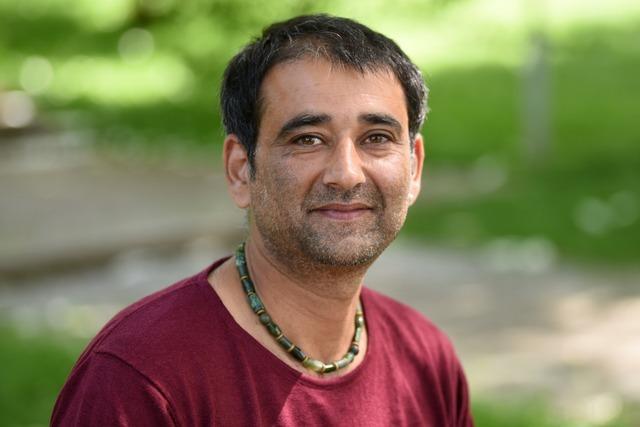

Michael Wehner (62) leitet die Außenstelle Freiburg der Landeszentrale für politische Bildung. Der promovierte Politikwissenschaftler ist zudem Honorarprofessor am Seminar für wissenschaftliche Politik der Uni Freiburg.

- Gesichert rechtsextremistisch: Was bedeutet die neue Einstufung für die AfD?

- BZ-Podiumsdiskussion: "Demokratie in der Krise": Wie erreicht man die Unzufriedenen?

- Regierungsbildung: Söders CSU setzt auf Dobrindt, Bär und Rainer