Kriminalität

Polizei-Software unter Verdacht: Wie Hessen mit Palantir arbeitet

Es ist erstaunlich, was die US-Analysesoftware Palantir alles kann, um Straftaten zu verhindern oder aufzudecken. Kritiker sind deshalb in Sorge. Ein Ortsbesuch bei der Polizei in Hessen. Auch Baden-Württemberg will die Software.

So, 14. Sep 2025, 20:00 Uhr

Deutschland

Wir benötigen Ihre Zustimmung um BotTalk anzuzeigen

Unter Umständen sammelt BotTalk personenbezogene Daten für eigene Zwecke und verarbeitet diese in einem Land mit nach EU-Standards nicht ausreichenden Datenschutzniveau.

Durch Klick auf "Akzeptieren" geben Sie Ihre Einwilligung für die Datenübermittlung, die Sie jederzeit über Cookie-Einstellungen widerrufen können.

AkzeptierenMehr Informationen

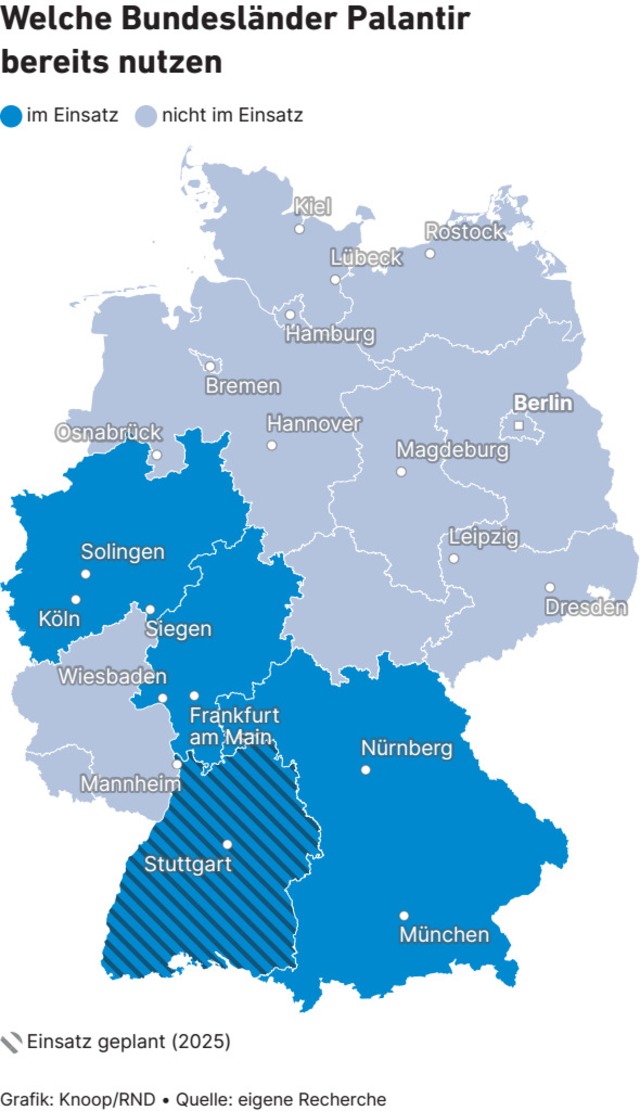

Das kleine Bundesland hat deutschlandweit eine Vorreiterrolle inne. Denn Hessen setzt schon seit 2017 Software des umstrittenen US-Unternehmens Palantir ein, um Datenbanken miteinander zu vernetzen und Kriminellen und Terroristen schneller auf die Schliche zu kommen. Seit 2020 kommt die Software auch in Nordrhein-Westfalen zum Einsatz, seit 2022 in Bayern. Erst in diesem Jahr – und nach heftigem Streit in der grün-schwarzen Landesregierung – zog Baden-Württemberg nach. Als Nächstes könnte der Bund folgen. Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) prüft die Anschaffung des Systems. Zu Recht?

Bodo Koch, Chief Digital Officer der hessischen Polizei, und sein Team haben in Frankfurt zu einer Vorführung eingeladen. Sie wollen zeigen, was diese Software kann, die Palantir "Gotham" getauft hat – nach der Kriminalitätshochburg aus den Batman-Comics –, die man hier aber lieber unter dem Namen HessenData führt. Der Fall, den sie präsentieren, ist fiktiv. Er soll aber belegen, wie das System die Polizeiarbeit in Hessen verändert hat.

Das Szenario beginnt mit einem banalen Verkehrsunfall: An einer Frankfurter Straßenkreuzung stoßen zwei Autos zusammen. Streifenpolizisten nehmen mit Smartphones die Personalien auf. Als sie den Namen eines Unfallbeteiligten eintippen, gehen die Alarmglocken an: Der Mann kommt aus Bayern, ist polizeibekannt und wird vom BKA als islamistischer Gefährder geführt. Der Polizist vor Ort entscheidet deshalb, mit einem Klick das zuständige Staatsschutzdezernat zu alarmieren.

Dort beginnt eine Ermittlerin sofort mit der ersten Analyse. Über den bayerischen Gefährder hat die hessische Polizei wenig Informationen. Dafür aber über seinen Beifahrer. Die Software zieht Daten aus verschiedenen Quellen zusammen: Vorgangs- und Fallbearbeitung, Fahndungsdateien, polizeiliche Fernschreiben. Auf der Karte erscheint sofort ein Muster: Der Beifahrer hält sich regelmäßig in Frankfurt auf. In den Akten finden sich Einträge wegen Körperverletzung, Drogenkonsum, Hausfriedensbruch. Für die Ermittlerin ein klares Signal, dass sie dranbleiben muss.

Es geht jetzt darum, Netzwerke sichtbar zu machen. Das System gleicht Telefonnummern ab, verknüpft Kontakte, ordnet Fahrzeuge zu. Binnen kurzer Zeit erkennt die Palantir-Plattform Strukturen: Bekannte Mitglieder der salafistischen Szene im Rhein-Main-Gebiet tauchen in den Kontaktlisten auf. Unter den Namen ist auch ein sogenannter Top-Gefährder, der ebenfalls bereits auf den Listen des BKA steht. Die Ermittlerin fragt sich: Was macht ein islamistischer Gefährder aus Bayern hier, im Umfeld eines Glaubensbruders in Hessen?

Aus einem einfachen Autounfall sind innerhalb weniger Stunden hochbrisante Ermittlungen geworden. Die Fahnder entscheiden sich, die Zielpersonen zu observieren. Eine Karte in der Palantir-Software zeigt in Echtzeit die Standorte von Spezialkräften im Stadtgebiet – und den Peilsender am Auto eines Islamisten. Schließlich folgt der Zugriff.

"Früher hätte ich für eine Analyse stunden- oder tagelang Daten aus unterschiedlichen Systemen zusammengetragen. Heute habe ich das Ergebnis in wenigen Minuten", sagt die Erste Polizeihauptkommissarin Stieg.

Im Kindesmissbrauchskomplex von Bergisch Gladbach hat die hessische Polizei die Palantir-Software genutzt, um mehr als eine Million Kommunikationsdaten aus 61 Handys auszuwerten. Von Hand wäre das nicht möglich gewesen. Durch das System habe man Täter überführen und Kinder befreien können. "Ohne eine Plattform wie HessenData wären wir schlicht nicht mehr in der Lage, komplexe Tat- und Täterzusammenhänge rechtzeitig zu erkennen", sagt Hessens Polizei-Digitalchef Bodo Koch.

Die Möglichkeiten der Software sind beeindruckend. Das bezweifelt niemand. Kritiker halten sie gerade deshalb für gefährlich. Die Folge ist eine politische Auseinandersetzung – zwischen den Ländern ebenso wie im Berliner Regierungsviertel.

Dabei geht es zunächst um die Software an sich. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) ist erfolgreich gegen die hessische Rechtsgrundlage zur Palantir-Nutzung vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Nach dem Urteil 2023 musste das Bundesland das entsprechende Gesetz ändern und sich strengere Regeln für die Nutzung geben. Die GFF sieht in der Verknüpfung ursprünglich getrennter Datenbanken weiterhin eine Verletzung von Grundrechten. Die automatisierten Datenanalysen gingen zu weit und umfassten auch die Daten Unbeteiligter, kritisiert der Verein – der im Juli 2025 auch gegen die bayerische Palantir-Nutzung eine Verfassungsbeschwerde eingelegt hat. Fakt ist: Auch Zeugen, Anzeigenerstatter oder Personen, die sich in der Nähe eines Tatortes aufhielten und deren Mobiltelefone deshalb in eine Funkzellenabfrage geraten, können in einer Datenbank der Polizei landen, die später mithilfe der Software durchsucht wird. "Uns ist nicht ein einziger Fall bekannt, in dem Menschen durch den Einsatz von HessenData zu Unrecht Gegenstand von Ermittlungen geworden sind", hält Bodo Koch dagegen.

Mindestens ebenso schwer wiegt aus Sicht der Kritiker, dass Peter Thiel zu den Mitbegründern des seit 2003 existierenden Unternehmens zählt und dessen Verwaltungsratsvorsitzender ist. Der 57-Jährige – der in Frankfurt am Main geboren wurde und dessen Eltern in die USA auswanderten, als er ein Jahr alt war – unterstützte in den vergangenen Jahren mehrere besonders rechte Kandidaten der US-Republikaner mit Millionensummen. Bereits 2009 erklärte der rechtslibertäre Thiel in einem Essay, dass er Freiheit und Demokratie für unvereinbar halte. Er gilt als einer derer, die dem immer autoritärer auftretenden US-Präsidenten Donald Trump ideologisch den Weg geebnet haben. So verbinden sich Sorgen um die Technologie mit der Sorge, die deutschen Sicherheitsbehörden könnten sich in die Hände der falschen Leute begeben.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sagte im Juni anlässlich der Innenministerkonferenz in Bremerhaven: "Die geopolitische Lage hat sich massiv verändert. Deshalb ist die digitale Souveränität gerade im Bereich der inneren Sicherheit von größter Bedeutung. Wir dürfen uns nicht in Abhängigkeit von ausländischen Anbietern begeben." Palantir sei deshalb nicht geeignet, zur Standardanwendung der Polizeien in Deutschland zu werden. Maier fordert eine nationale oder europäische Lösung.

Auch in Schleswig-Holstein will man nicht auf Palantir setzen – dort spricht sich die CDU dagegen aus. "Schleswig-Holstein sieht hier Software-Alternativen, die gerade geprüft und entwickelt werden. Von diesen europäischen Alternativen versprechen wir uns dieselben für moderne Polizeiarbeit unabdingbaren Fähigkeiten", sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-Landtagsfraktion, Birte Glißmann, den Kieler Nachrichten.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums teilte zuletzt mit, es würden für den Einsatz im Bund verschiedene Optionen geprüft. Dabei gehe es auch um "die Nutzung einzelner modularer Services". Im europaweiten Vergabeverfahren habe bislang nur Palantir eine marktverfügbare Lösung angeboten, die den Ansprüchen entsprochen habe.

Dass Palantir aktuell alternativlos sei, wurde immer wieder als Argument vorgebracht. Diese Alternativlosigkeit sei mitunter künstlich erzeugt worden, meint ein IT-Experte des BKA. "In Bayern war die Ausschreibung so gestaltet, dass am Ende praktisch nur Palantir gewinnen konnte", sagte der BKA-Mitarbeiter, der anonym bleiben wollte, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Palantir profitiere dabei stark von seinem Lobby-Netzwerk in der Politik. Der IT-Experte plädiert für Eigenentwicklungen.

Über eines besteht bei Polizei und Innenministern weitgehende Einigkeit: Bund und Länder brauchen gute Analysesoftware. Die SPD-regierten Länder erklärten in ihrer Beschlussvorlage zur Innenministerkonferenz, "dass ein dringender fachlicher Bedarf für die Implementierung einer bundeseinheitlichen Recherche- und Analyseplattform besteht". Freilich dürfe man sich "keiner strukturellen Einflussmöglichkeit durch ausländische Staaten" aussetzen. Die Sozialdemokraten fürchten nicht allein die Missbrauchsmöglichkeiten, sondern auch den Abfluss von Daten.

Die Unions-regierten Länder konterten, dass die Nutzung derartiger Analyseplattformen "einen wichtigen Beitrag zur effektiven Gefahrenabwehr und Strafverfolgung sowie zur Bekämpfung der schweren und organisierten Kriminalität leisten kann". Auch wenn der umstrittene US-Konzern mit im Boot ist. "HessenData ist ein Gewinn für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger", sagte der dortige Innenminister Roman Poseck (CDU). Die Gefahr der Abhängigkeit hält man in Unionskreisen für gering. Eine Software für die Polizei sei schließlich nicht vergleichbar mit russischem Gas für das gesamte Land – oder chinesischen Komponenten im neuen Mobilfunkstandard 5G. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Schätzl sieht hingegen ein "Unternehmen mit tiefen Verbindungen zu US-Geheimdiensten und klaren geopolitischen Interessen". Er ist entsprechend misstrauisch. Grüne und Linke sehen das ähnlich.

Ob sich "Gotham" trotzdem in weiteren Bundesländern durchsetzen kann, hängt nun auch von der Bundespolitik ab. Sollte sich das Innenministerium für die Software entscheiden, dürften dem früher oder später auch die SPD-regierten Länder folgen. Dann hätte sich die Macht des Faktischen durchgesetzt.